ケリカット計算ソフト TTSの操作説明 Part1(段ボール箱耐圧計算)

以前紹介したブログ

段ボール箱の強度計算(ケリカット方式)の知識と便利アプリのご紹介

で紹介しましたケリカット計算式ソフト(TTS段ボール耐圧計算)の使い方の紹介です。

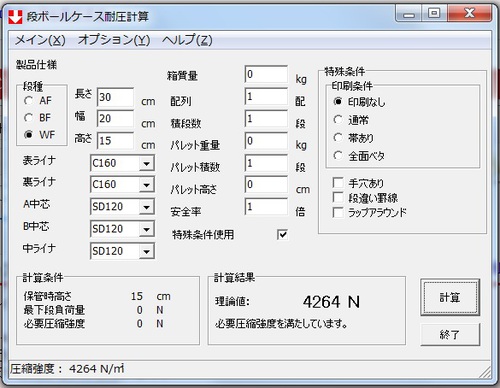

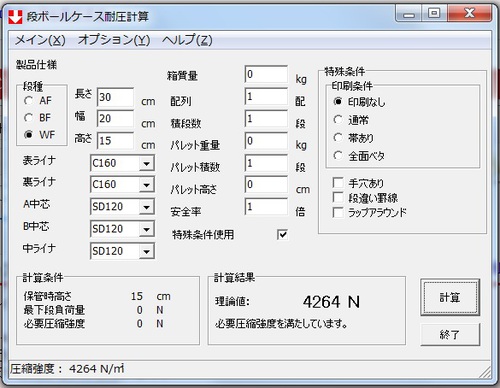

下記画像はソフトをインストールし、ソフトを起動したところ

ここから画面を大きく5つの分類に分けて説明します。

①段種入力

②寸法入力

③材質入力

④パレット積みして、かつ2段以上パレットを積み上げる場合の計算

⑤特殊条件入力

A-1式(ミカン箱)段ボール箱1個の潰れ強度を求めたい場合は

基本的に①~③を入れて、右下の計算ボタンを押せば値が出ます。

ただし、算出される積圧kgfは安全率(1~7倍)を考慮していない数値になり、そのままの数値では考慮しません、下記で説明しますが湿度や中身でも強度を持たせる設計なのかを判断し安全倍率1~7で割り算する必要があります。

さらに、安全を見たい場合に⑤の特殊条件にチェックを入れて入力を行います。

①には、段種を入れます。

分からない方はこちらを参照下さい。

計算できる種類はA段5mm B段3mm W段7mmの3種類のみです。

②には箱の3寸法(L W H)を入れます。

段ボール業界では、下図の様に ワイドと奥行きで長い方を”長さ” 短い方を”幅”と呼びます。

深さは、下図の通り箱の高さを入れます。

ケリカット計算式では、下図の会社名が書いてある面に圧力をかけた場合何kgfまで耐えられますよ♪

という机上計算を行うものです。

ケリカット計算式では、段ボール箱の深さは考慮しないのですがコチラのソフトでは入れるようになっていますね。

③に各ライナを選んでいきます。

ここが少し分かりにくいかもしれません。

一番紙が多いWFで説明します。

表面から 表ライナ→中芯A→中ライナ→中芯B→裏ライナ の順になります。

それぞれの項目に入れていけばok!

リングクラッシュ値を入れれば自分なりにカスタマイズ出来ますが、通常使用する場合は作者様が最初から入れている数値で問題ないです。

上から順番に

ライナ編 よく使用する項目は太字にしてます。

同じK6規格でも使用グラム数が昔と比べ減っています。

現在の主流使用g数は

k6=210g

k5=170g

c5=160g

です。 このソフトではK6でも220gと210gと2種類のg数が出てくるのですが、現在は薄物化が進んでおりますので基本的にg数値の低い方を選択してください。

K280=K7

K210=K6

K170=K5

C160=C5

OB220=K6(B級ライナ)相当の白色ライナ

OC180=C5(C級ライナ)相当の白色ライナ

中芯及び中ライナ編

SD120=120g普通芯(最近の普通芯はこちらが主流)

SD125=125g普通芯(あまり使用しません)

SD160=160gセミ芯

P180=180g強化芯(主流の強化芯です)

P200=200g強化芯(シートメーカーにより作っているところがあります)

P220=220g強化芯(ほとんど見たことがありません)

中芯の判断表(あくまで私見です)

段ボールの段目を人差し指と親指でつまみます

①すぐにクシャっとつぶれるのが「普通芯」

②少しコシがあるのが「160gセミ芯」

③男性でも潰しにくいのが180g強化芯

④握力50くらいの人がつぶせるのが200g強化芯(私は潰せません)

⑤220g強化芯は一般流通していないので分かりませんが、輸入のバナナ箱(ドールとか)かなり固いので、この辺りなのかもしれません(←勝手な予想です)

少し例を出します。

段種:W/F

材質:c5xc5 普通芯

寸法:300x200x150 の場合こうなります。 入力後右下の計算ボタンを押してね

そうすると、4264Nまで耐えられますよと出ました。

ただし、そのままの数値(倍率1)という事はよほどなく、湿気等による安全倍率を考慮しなくてはいけません。

今回は安全倍率5倍で考慮するので、先ほどの数値を5で割ります。

下記の表を見て想定される使用条件の数値で割ってください。

↑こちらは、ポケット段卓さんより拝借

倍率は1倍~7倍までありますが、よほどでない限り7倍は選びません。

それぞれの項目が交差する倍率を選びます。

今回の5倍は、「外箱が加重を全負担し、紙が湿気る状態」の条件になります。

4264N/5=852Nになりました。

ニュートンだと分かりにくいのでkg換算します。

1N=9.8kgfなので

852/9.8=86.9kgf

吸湿する恐れのある環境で箱が全荷重を負担する条件で、約87kgまで耐えられます。

という事になります。

最後の安全倍率を何倍見るかで数値が変動してきます。 特に今回出てきた吸湿は、箱強度に与える影響が大きいので注意する必要があります。

それについては、こちらの記事

季節の違いとダンボール箱圧縮強さの関係について (温度・湿度・含水率における箱圧縮強度の変化)で書いております。

長くなりましたので

④と⑤は、次回説明します。

段ボール箱の強度計算(ケリカット方式)の知識と便利アプリのご紹介

で紹介しましたケリカット計算式ソフト(TTS段ボール耐圧計算)の使い方の紹介です。

下記画像はソフトをインストールし、ソフトを起動したところ

ここから画面を大きく5つの分類に分けて説明します。

①段種入力

②寸法入力

③材質入力

④パレット積みして、かつ2段以上パレットを積み上げる場合の計算

⑤特殊条件入力

A-1式(ミカン箱)段ボール箱1個の潰れ強度を求めたい場合は

基本的に①~③を入れて、右下の計算ボタンを押せば値が出ます。

ただし、算出される積圧kgfは安全率(1~7倍)を考慮していない数値になり、そのままの数値では考慮しません、下記で説明しますが湿度や中身でも強度を持たせる設計なのかを判断し安全倍率1~7で割り算する必要があります。

さらに、安全を見たい場合に⑤の特殊条件にチェックを入れて入力を行います。

①には、段種を入れます。

分からない方はこちらを参照下さい。

計算できる種類はA段5mm B段3mm W段7mmの3種類のみです。

②には箱の3寸法(L W H)を入れます。

段ボール業界では、下図の様に ワイドと奥行きで長い方を”長さ” 短い方を”幅”と呼びます。

深さは、下図の通り箱の高さを入れます。

ケリカット計算式では、下図の会社名が書いてある面に圧力をかけた場合何kgfまで耐えられますよ♪

という机上計算を行うものです。

ケリカット計算式では、段ボール箱の深さは考慮しないのですがコチラのソフトでは入れるようになっていますね。

③に各ライナを選んでいきます。

ここが少し分かりにくいかもしれません。

一番紙が多いWFで説明します。

表面から 表ライナ→中芯A→中ライナ→中芯B→裏ライナ の順になります。

それぞれの項目に入れていけばok!

リングクラッシュ値を入れれば自分なりにカスタマイズ出来ますが、通常使用する場合は作者様が最初から入れている数値で問題ないです。

上から順番に

ライナ編 よく使用する項目は太字にしてます。

同じK6規格でも使用グラム数が昔と比べ減っています。

現在の主流使用g数は

k6=210g

k5=170g

c5=160g

です。 このソフトではK6でも220gと210gと2種類のg数が出てくるのですが、現在は薄物化が進んでおりますので基本的にg数値の低い方を選択してください。

K280=K7

K210=K6

K170=K5

C160=C5

OB220=K6(B級ライナ)相当の白色ライナ

OC180=C5(C級ライナ)相当の白色ライナ

中芯及び中ライナ編

SD120=120g普通芯(最近の普通芯はこちらが主流)

SD125=125g普通芯(あまり使用しません)

SD160=160gセミ芯

P180=180g強化芯(主流の強化芯です)

P200=200g強化芯(シートメーカーにより作っているところがあります)

P220=220g強化芯(ほとんど見たことがありません)

中芯の判断表(あくまで私見です)

段ボールの段目を人差し指と親指でつまみます

①すぐにクシャっとつぶれるのが「普通芯」

②少しコシがあるのが「160gセミ芯」

③男性でも潰しにくいのが180g強化芯

④握力50くらいの人がつぶせるのが200g強化芯(私は潰せません)

⑤220g強化芯は一般流通していないので分かりませんが、輸入のバナナ箱(ドールとか)かなり固いので、この辺りなのかもしれません(←勝手な予想です)

少し例を出します。

段種:W/F

材質:c5xc5 普通芯

寸法:300x200x150 の場合こうなります。 入力後右下の計算ボタンを押してね

そうすると、4264Nまで耐えられますよと出ました。

ただし、そのままの数値(倍率1)という事はよほどなく、湿気等による安全倍率を考慮しなくてはいけません。

今回は安全倍率5倍で考慮するので、先ほどの数値を5で割ります。

下記の表を見て想定される使用条件の数値で割ってください。

↑こちらは、ポケット段卓さんより拝借

倍率は1倍~7倍までありますが、よほどでない限り7倍は選びません。

それぞれの項目が交差する倍率を選びます。

今回の5倍は、「外箱が加重を全負担し、紙が湿気る状態」の条件になります。

4264N/5=852Nになりました。

ニュートンだと分かりにくいのでkg換算します。

1N=9.8kgfなので

852/9.8=86.9kgf

吸湿する恐れのある環境で箱が全荷重を負担する条件で、約87kgまで耐えられます。

という事になります。

最後の安全倍率を何倍見るかで数値が変動してきます。 特に今回出てきた吸湿は、箱強度に与える影響が大きいので注意する必要があります。

それについては、こちらの記事

季節の違いとダンボール箱圧縮強さの関係について (温度・湿度・含水率における箱圧縮強度の変化)で書いております。

長くなりましたので

④と⑤は、次回説明します。

※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。